軟骨伝導とは

CARTILAGE CONDUCTION

500年以上前の15世紀から音が聞こえる経路として空気中の振動を聞く気導と骨から伝わる骨導の2経路は知られており、これを利用した多くの機器が発売されてきました。

一方、2004年に奈良県立医科大学耳鼻咽喉科学の細井教授が耳軟骨に音声情報を含む振動を与えると気導や骨導と同程度に音声情報が明瞭に内耳に伝えられることを発見し、「軟骨伝導」、英語名を”Cartilage Conduction”と命名しました。

「軟骨伝導」は「骨伝導」の一種であるかのように誤解されがちですが、その聞こえのメカニズムや音伝達の性質、特徴は「骨伝導」とは全く異なります。これらの事は、聴覚実験で実証され、多くの科学論文で発表されています。詳しくは掲載論文を参照ください。

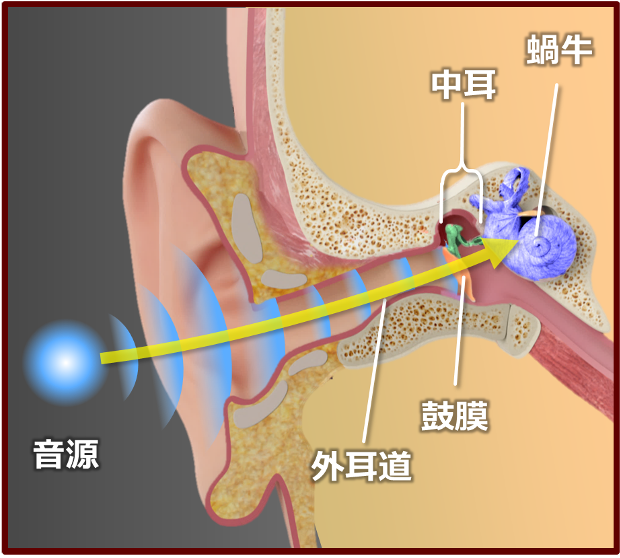

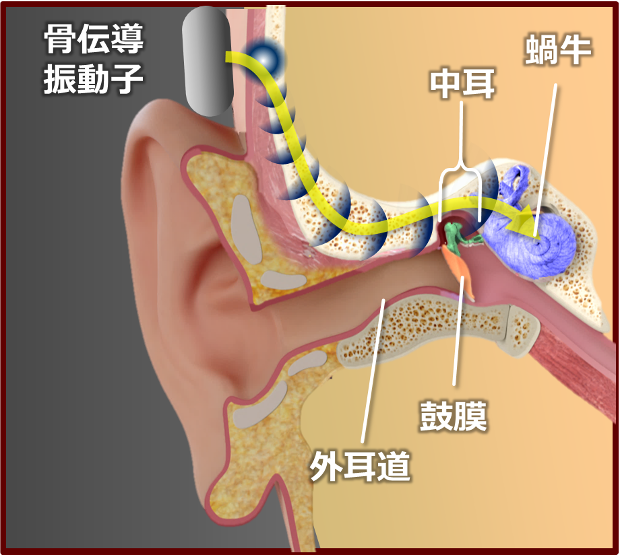

骨伝導音は、音(振動)エネルギーが頭蓋骨を介して内耳に伝わることにより聞こえる音で、音エネルギーは鼓膜や中耳を介しません。

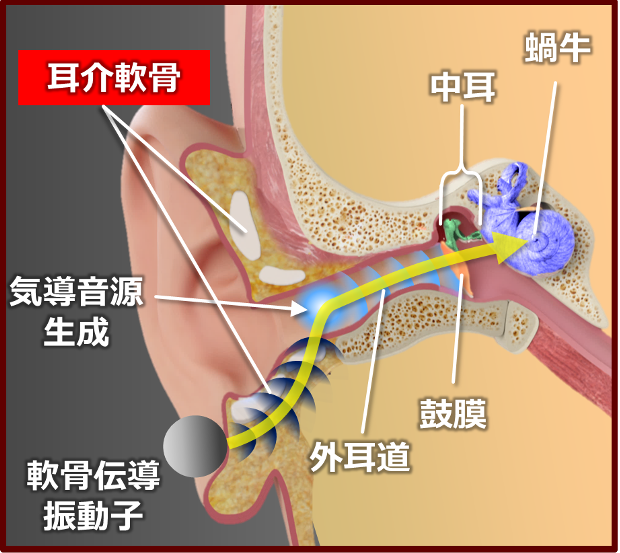

一方、軟骨伝導は、音(振動)エネルギーが筒状の外耳道の外半分を形成する外耳道軟骨を振動させて外耳道内に気導音(空気の疎密波)を生成し、その気導音が鼓膜や中耳を介して内耳に達することによる聞こえの現象です。

このメカニズムの違いにより、軟骨伝導では心地良い周波数特性の音が得られたり、完全なステレオ感が得られる等、試聴によって気導音とも骨伝導音とも異なることが容易に体験できます。

軟骨伝導では、人が生来持っている鼓膜や中耳など重要な聴覚器の機能を用いた自然な音が得られます。また完全なステレオ感が得られる等、試聴によって気導音とも骨伝導音とも異なることが容易に体験できます。

私は軟骨伝導という医学的発見を医療機器に応用するだけでなく、一般の人が使用する通常の音響機器やコミュニケーション機器として広く世界の人々のもとに届けられることによって、発見の価値が大きくなると考えています。

HPでは、私の研究を通じて、皆様方に軟骨伝導とは何か?世間でよく聞く「骨伝導」とはどこが異なるのかなど、研究結果に基づいて説明させていただきます。

特に頭蓋骨が振動する「骨伝導」と振動しない「軟骨伝導」は全く異なる経路ですので、この点をご理解いただけたら幸いです。